建築學系「臺灣建築史」課程 教學精進計畫《臺灣戰後建築師群像》成果發表

【文字、照片提供:建築學系講師蔡寧】

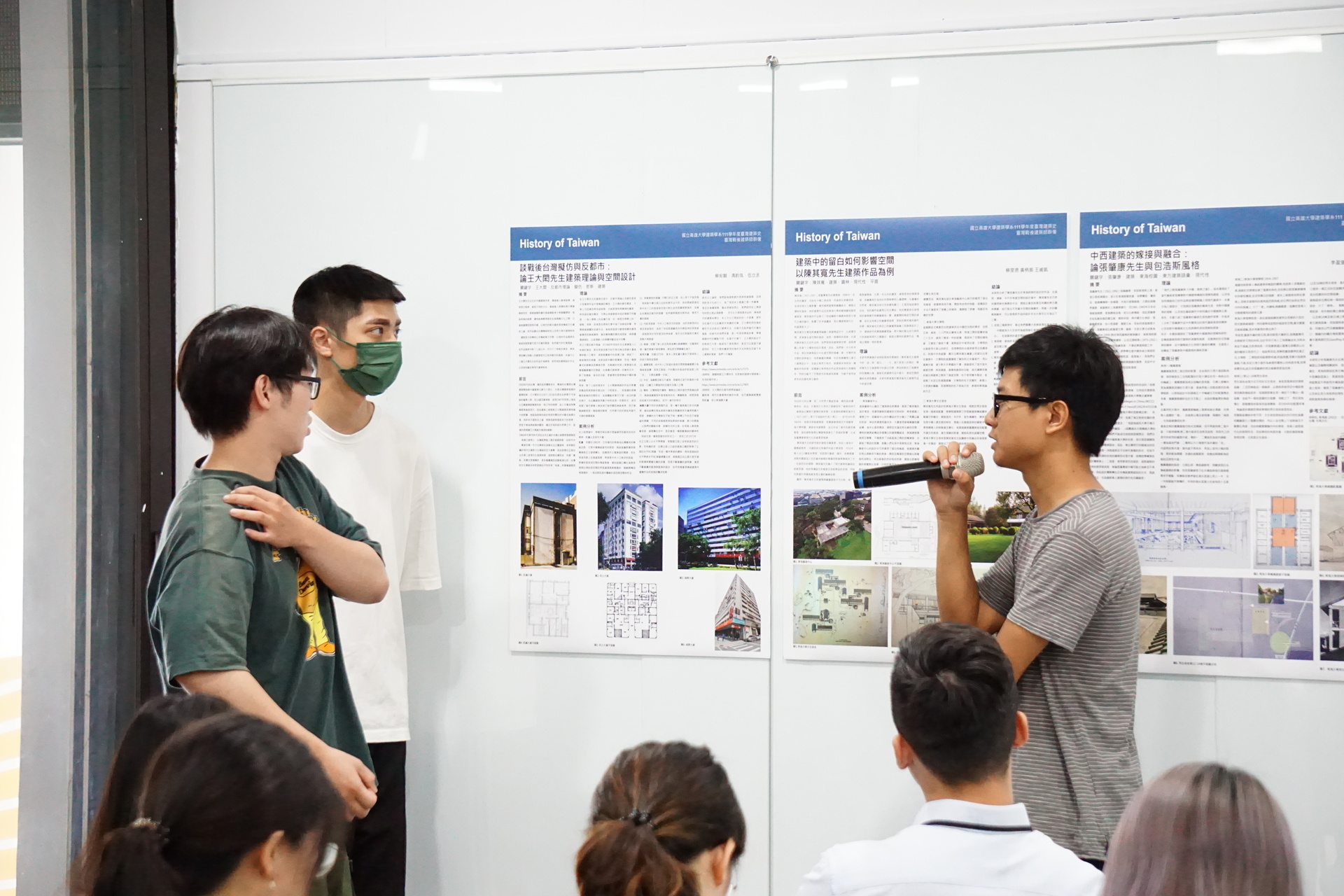

2023-06-20 國立高雄大學建築學系「臺灣建築史」課程成果於6月16日發表,主題為「臺灣戰後建築師群像」,引介從1945年以來的臺灣代表性建築大師,呈現出臺灣建築現代化的轉變。

發表會為高雄大學建築學系「臺灣建築史」學習成果,課程教師蔡寧表示,臺灣建築史是建築學系大三的必修課程,臺灣歷經原住民時期、荷鄭時期、清領時期、日治時期,乃至於戰後到當代,漫長的時間發展與文化的層疊,形成我們現在所居住的建築與城市。「臺灣戰後建築師群像」以策展的概念來架構同學的報告,靈感引用修改自阮慶岳與王增榮老師的對談紀錄,以臺灣的50至60年代、70至80年代、90年代至今等三個年代,各選出四個代表建築師。

學生作品中,例如蔡旻恩、黃炳振、黃威凱以「建築中的留白如何影響空間:以陳其寬先生建築作品為例」為題,探討陳其寬建築師的東海藝術中心、文學院與女生宿舍中,院落與庭園中空間留白的旨趣。

彭威竣、蔡欣純、顏承恩以「探討社會性與創新的結合:高而潘先生如何在社會性和建築中找到平衡」為題,研究新淡水高爾夫球場、台北市銀行大廈、華視大樓等建築作品。

郭緗翎、黃威凱、林以晴以「現代主義的信仰傳統 : 廖偉立建築的勢與韻」為題,討論廖偉立建築師的德光教會、救恩堂、板橋人行陸橋等作品中,空間中「勢」與「韻」的概念特質。

課程中透過學生從期中到期末對於建築師與其作品的觀察與研究,並且搭配沃時文化蔡雨辰老師講座「如何做好研究論文」,得以回顧臺灣建築師的時代與處境,了解他們如何以建築設計來趨近自己的理想;也反映出臺灣建築在面對全球化的局勢中,如何展現出自身的特色。

---

2023-06-20 國立高雄大學建築學系「臺灣建築史」課程成果於6月16日發表,主題為「臺灣戰後建築師群像」,引介從1945年以來的臺灣代表性建築大師,呈現出臺灣建築現代化的轉變。

發表會為高雄大學建築學系「臺灣建築史」學習成果,課程教師蔡寧表示,臺灣建築史是建築學系大三的必修課程,臺灣歷經原住民時期、荷鄭時期、清領時期、日治時期,乃至於戰後到當代,漫長的時間發展與文化的層疊,形成我們現在所居住的建築與城市。「臺灣戰後建築師群像」以策展的概念來架構同學的報告,靈感引用修改自阮慶岳與王增榮老師的對談紀錄,以臺灣的50至60年代、70至80年代、90年代至今等三個年代,各選出四個代表建築師。

學生作品中,例如蔡旻恩、黃炳振、黃威凱以「建築中的留白如何影響空間:以陳其寬先生建築作品為例」為題,探討陳其寬建築師的東海藝術中心、文學院與女生宿舍中,院落與庭園中空間留白的旨趣。

彭威竣、蔡欣純、顏承恩以「探討社會性與創新的結合:高而潘先生如何在社會性和建築中找到平衡」為題,研究新淡水高爾夫球場、台北市銀行大廈、華視大樓等建築作品。

郭緗翎、黃威凱、林以晴以「現代主義的信仰傳統 : 廖偉立建築的勢與韻」為題,討論廖偉立建築師的德光教會、救恩堂、板橋人行陸橋等作品中,空間中「勢」與「韻」的概念特質。

課程中透過學生從期中到期末對於建築師與其作品的觀察與研究,並且搭配沃時文化蔡雨辰老師講座「如何做好研究論文」,得以回顧臺灣建築師的時代與處境,了解他們如何以建築設計來趨近自己的理想;也反映出臺灣建築在面對全球化的局勢中,如何展現出自身的特色。

---