再讀戰後建築先鋒 建築系《臺灣建築史》課程成果發表

--

--

【文字、照片提供:建築系講師蔡寧;編修:公共事務組】

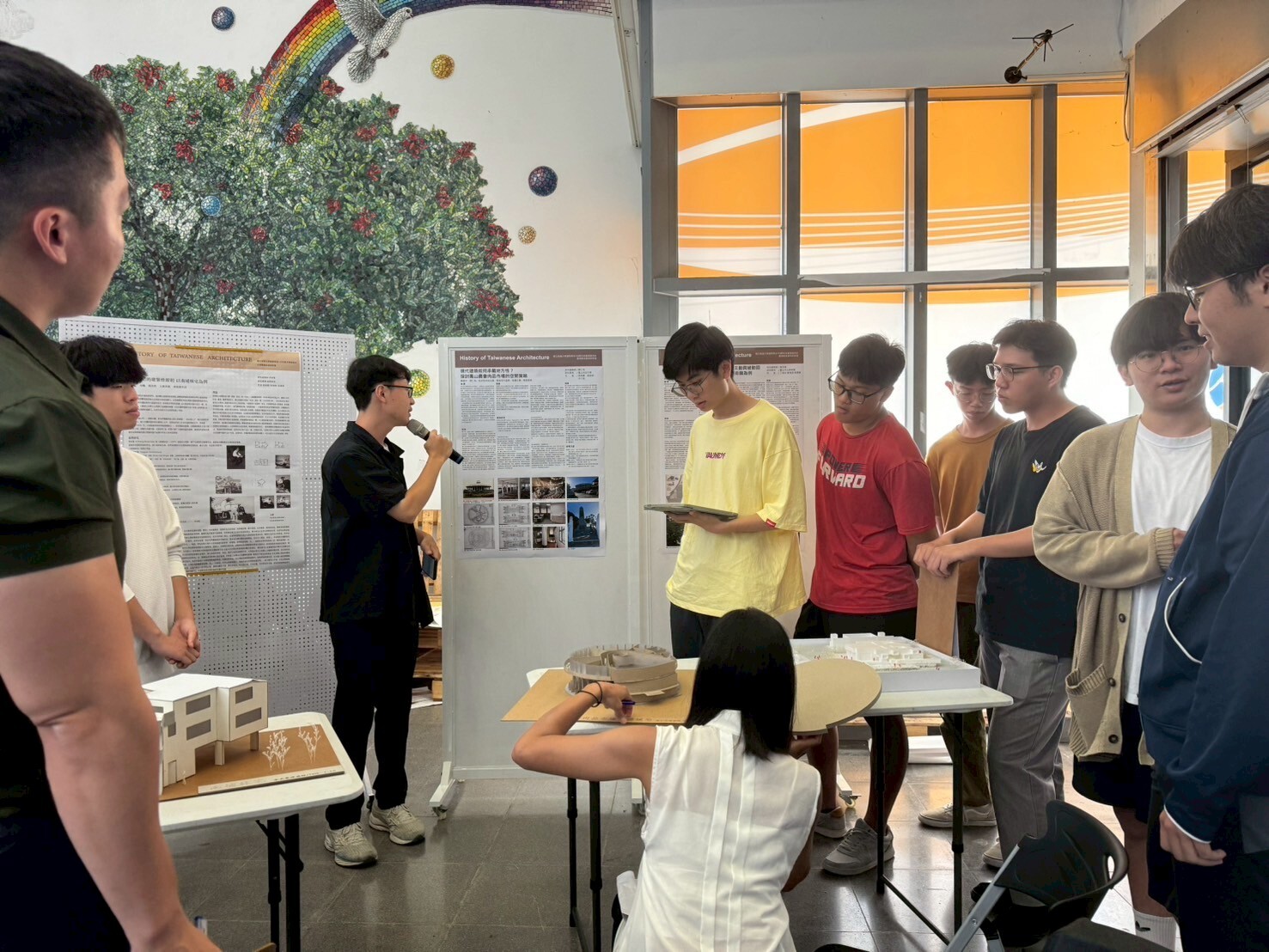

2025-06-11 國立高雄大學建築學系《臺灣建築史》課程10日舉辦113學年度成果發表會,以「再讀臺灣戰後第一代建築師與其實踐」為主題,展現學生對臺灣現代建築發展歷程的深入理解與創意思辨。發表會現場邀請成功大學建築設計專業教師暨丹麥註冊建築師許家茵擔任客座評論,與學生互動討論、提供專業回饋。

本課程由建築學系講師蔡寧授課,為三年級核心必修課程。課程內容橫跨自原住民時期、荷鄭時期、清領與日治時期,直至戰後當代的臺灣建築發展,透過歷史脈絡與多元文化交織,帶領學生理解當前城市空間與建築形式的生成背景。2025年課程以1945至1980年代為時間軸,聚焦臺灣第一代現代建築師,由學生分組策劃展覽內容,選出六位具代表性的建築師進行研究,分別為王大閎、陳其寬、張肇康、李承寬、陳仁和與高而潘,共展出十件建築作品作為研究與詮釋對象。

學生作品涵蓋議題廣泛、思辨角度多元,展現豐富的歷史理解與設計觀察力。

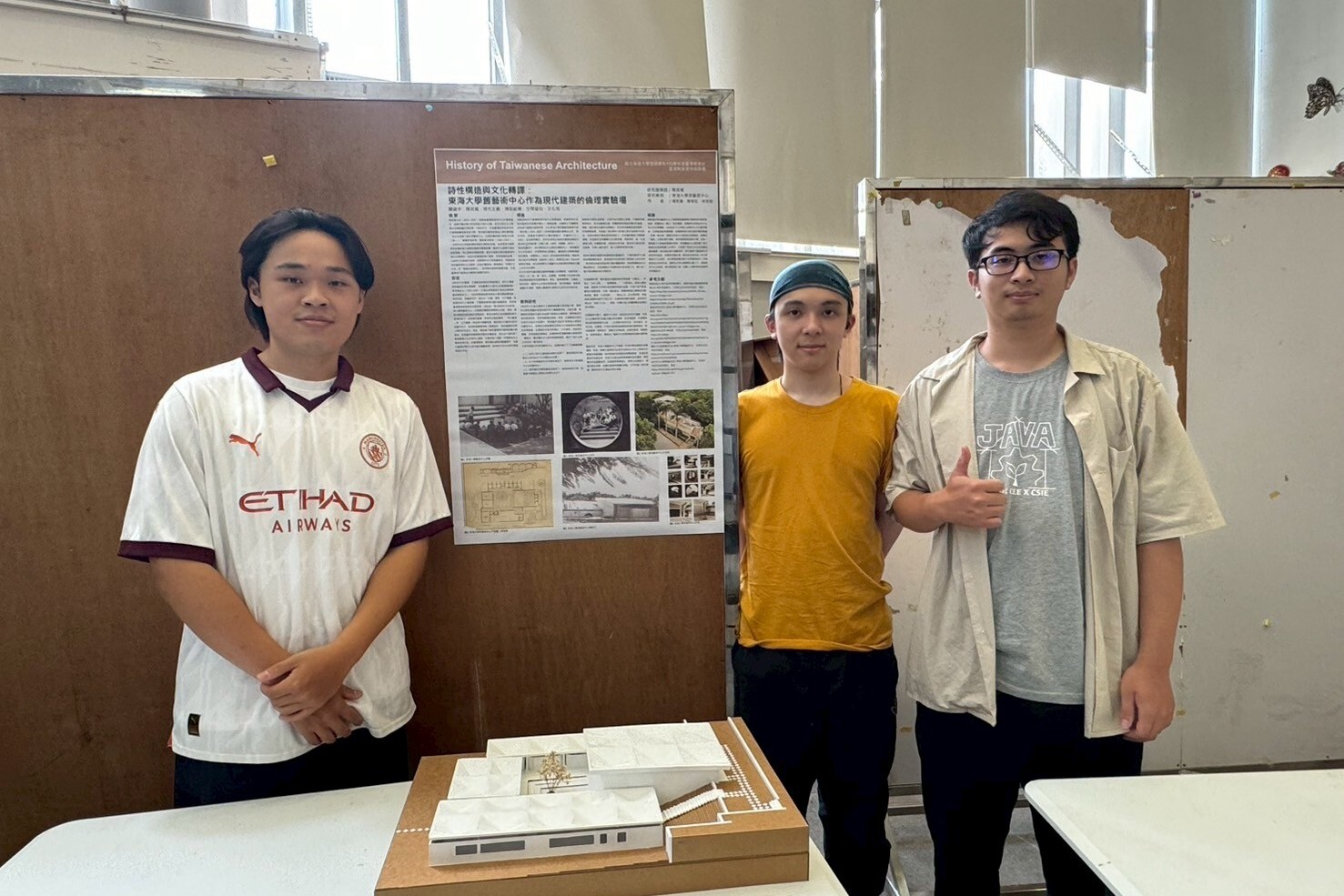

學生楊哲嘉、林奕翔、陳宥廷以《詩性構造與文化轉譯》為題,探討建築師陳其寬所設計之東海大學原藝術中心,剖析其結構理性與東方意涵如何融合為新型態的校園建築。

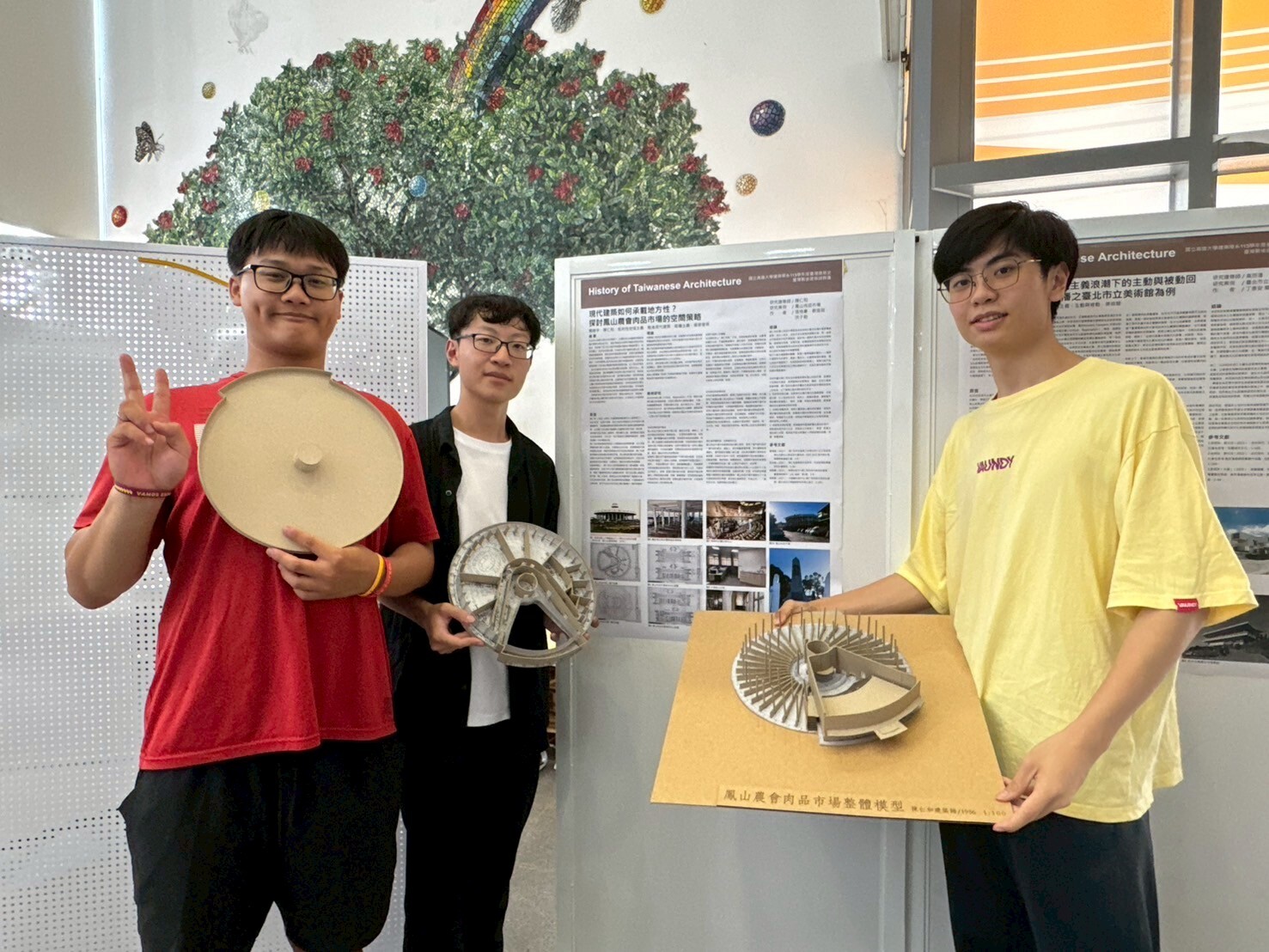

學生張格豪、劉宜諾、洪子勛聚焦於建築師陳仁和設計之鳳山農會肉品市場,提出《現代建築如何承載地方性?》,分析其如何透過現代結構設計轉化都市鄰避設施,賦予其文化與建築價值。

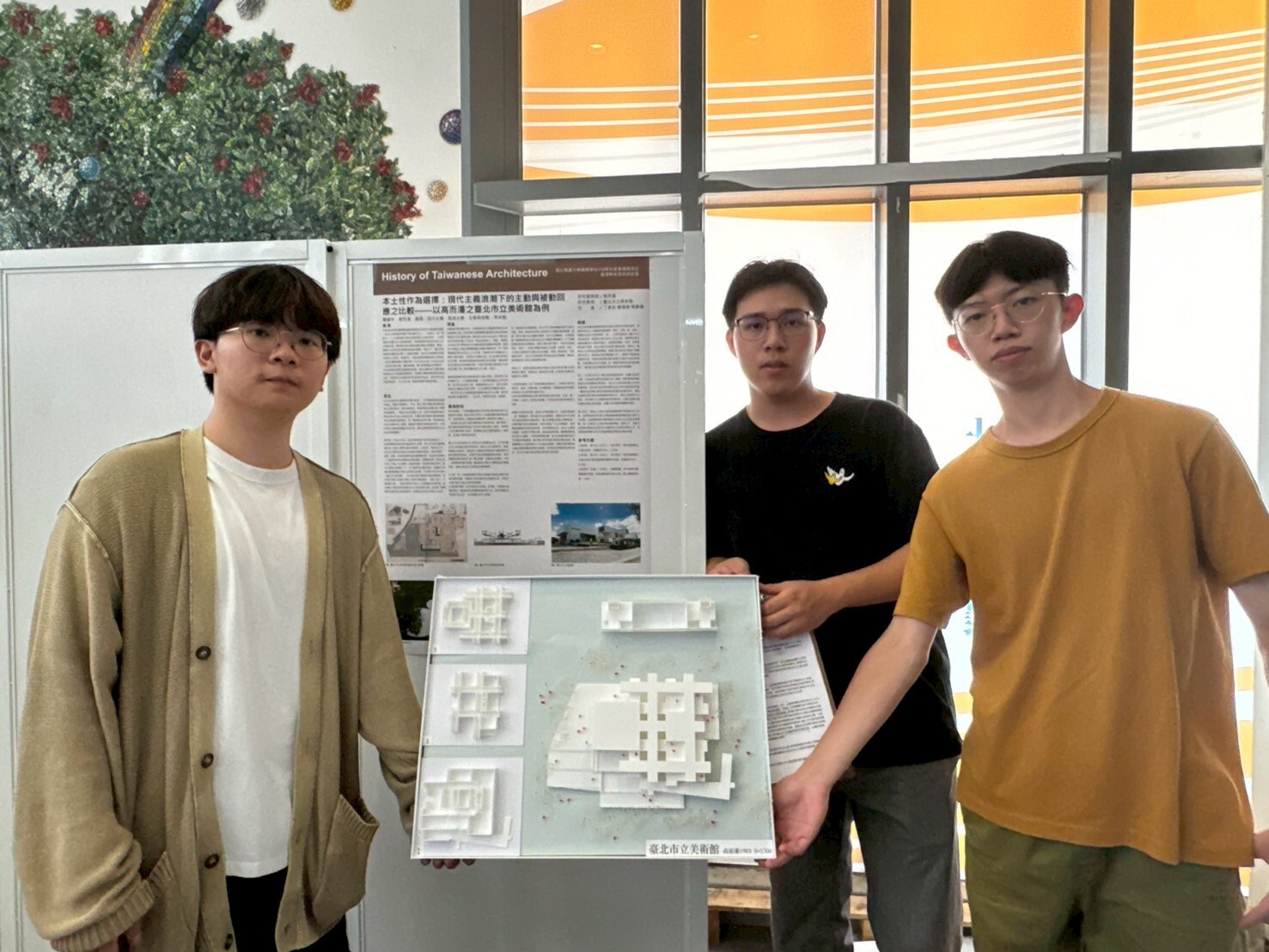

學生丁彥安、簡瑋頡、陳晏暘以《現代主義浪潮下的主動與被動回應之比較》為題,將建築師高而潘設計之臺北市立美術館與建築師黃寶瑜設計之國立故宮博物院進行比較,探討兩者回應時代與政治背景的異同。

課程架構分為期中文獻導讀與期末策展實作兩大主軸,藉由理論結合觀察,協助學生建立對臺灣建築現代性之理解。學期中亦邀請三場專題講座,講師包含講授教師蔡寧的《多元現代性:陳其寬的建築與繪畫》、業師王學承的《美國經驗到本土實踐──王昭藩的建築嘗試》,以及業師陳坤毅的《古早娛樂設施的「現代」適應:談戲院與戲臺》,提供多元觀點與專業啟發。

本課程亦實踐聯合國永續發展目標(SDGs),包含「優質教育」(SDG 4)、「可持續城市與社區」(SDG 11)與「減少不平等」(SDG 10)。藉由回顧建築歷史與批判性反思,培養學生對在地文化的認同與關懷,進而促進對未來永續建築與城市發展的想像與實踐能力。

--

--

--

【文字、照片提供:建築系講師蔡寧;編修:公共事務組】

2025-06-11 國立高雄大學建築學系《臺灣建築史》課程10日舉辦113學年度成果發表會,以「再讀臺灣戰後第一代建築師與其實踐」為主題,展現學生對臺灣現代建築發展歷程的深入理解與創意思辨。發表會現場邀請成功大學建築設計專業教師暨丹麥註冊建築師許家茵擔任客座評論,與學生互動討論、提供專業回饋。

本課程由建築學系講師蔡寧授課,為三年級核心必修課程。課程內容橫跨自原住民時期、荷鄭時期、清領與日治時期,直至戰後當代的臺灣建築發展,透過歷史脈絡與多元文化交織,帶領學生理解當前城市空間與建築形式的生成背景。2025年課程以1945至1980年代為時間軸,聚焦臺灣第一代現代建築師,由學生分組策劃展覽內容,選出六位具代表性的建築師進行研究,分別為王大閎、陳其寬、張肇康、李承寬、陳仁和與高而潘,共展出十件建築作品作為研究與詮釋對象。

學生作品涵蓋議題廣泛、思辨角度多元,展現豐富的歷史理解與設計觀察力。

學生楊哲嘉、林奕翔、陳宥廷以《詩性構造與文化轉譯》為題,探討建築師陳其寬所設計之東海大學原藝術中心,剖析其結構理性與東方意涵如何融合為新型態的校園建築。

學生張格豪、劉宜諾、洪子勛聚焦於建築師陳仁和設計之鳳山農會肉品市場,提出《現代建築如何承載地方性?》,分析其如何透過現代結構設計轉化都市鄰避設施,賦予其文化與建築價值。

學生丁彥安、簡瑋頡、陳晏暘以《現代主義浪潮下的主動與被動回應之比較》為題,將建築師高而潘設計之臺北市立美術館與建築師黃寶瑜設計之國立故宮博物院進行比較,探討兩者回應時代與政治背景的異同。

課程架構分為期中文獻導讀與期末策展實作兩大主軸,藉由理論結合觀察,協助學生建立對臺灣建築現代性之理解。學期中亦邀請三場專題講座,講師包含講授教師蔡寧的《多元現代性:陳其寬的建築與繪畫》、業師王學承的《美國經驗到本土實踐──王昭藩的建築嘗試》,以及業師陳坤毅的《古早娛樂設施的「現代」適應:談戲院與戲臺》,提供多元觀點與專業啟發。

本課程亦實踐聯合國永續發展目標(SDGs),包含「優質教育」(SDG 4)、「可持續城市與社區」(SDG 11)與「減少不平等」(SDG 10)。藉由回顧建築歷史與批判性反思,培養學生對在地文化的認同與關懷,進而促進對未來永續建築與城市發展的想像與實踐能力。

--

--