《卓越講座》資深新聞人盧世祥開講 以半世紀視角解析新聞專業、民主責任與台灣身分認同

【文字:推廣教育中心胡瓊文;編修:公共事務組】

【聯合國永續發展目標(SDGs)系列推廣】

2025-11-19 國立高雄大學推廣教育中心《卓越講座》18 日邀請資深新聞工作者盧世祥顧問,以「一個老記者的台灣觀察」為題,分享橫跨 50 年的新聞採訪與編輯經驗,並以深刻觀察剖析媒體在民主社會中的角色、挑戰與責任,引導師生重新思考資訊識讀與公共價值。

推教中心主任陳志文代表校方致贈感謝狀。陳志文表示,盧世祥長期耕耘新聞現場,歷任記者、採訪主任、編輯室主任、總編輯、副社長等職務,足跡遍及台灣與美國,多項報導曾獲金鼎獎、吳舜文新聞獎及巫永福文化評論獎肯定,跨越半世紀的累積,對當前媒體環境與新世代培養具有重要啟發。

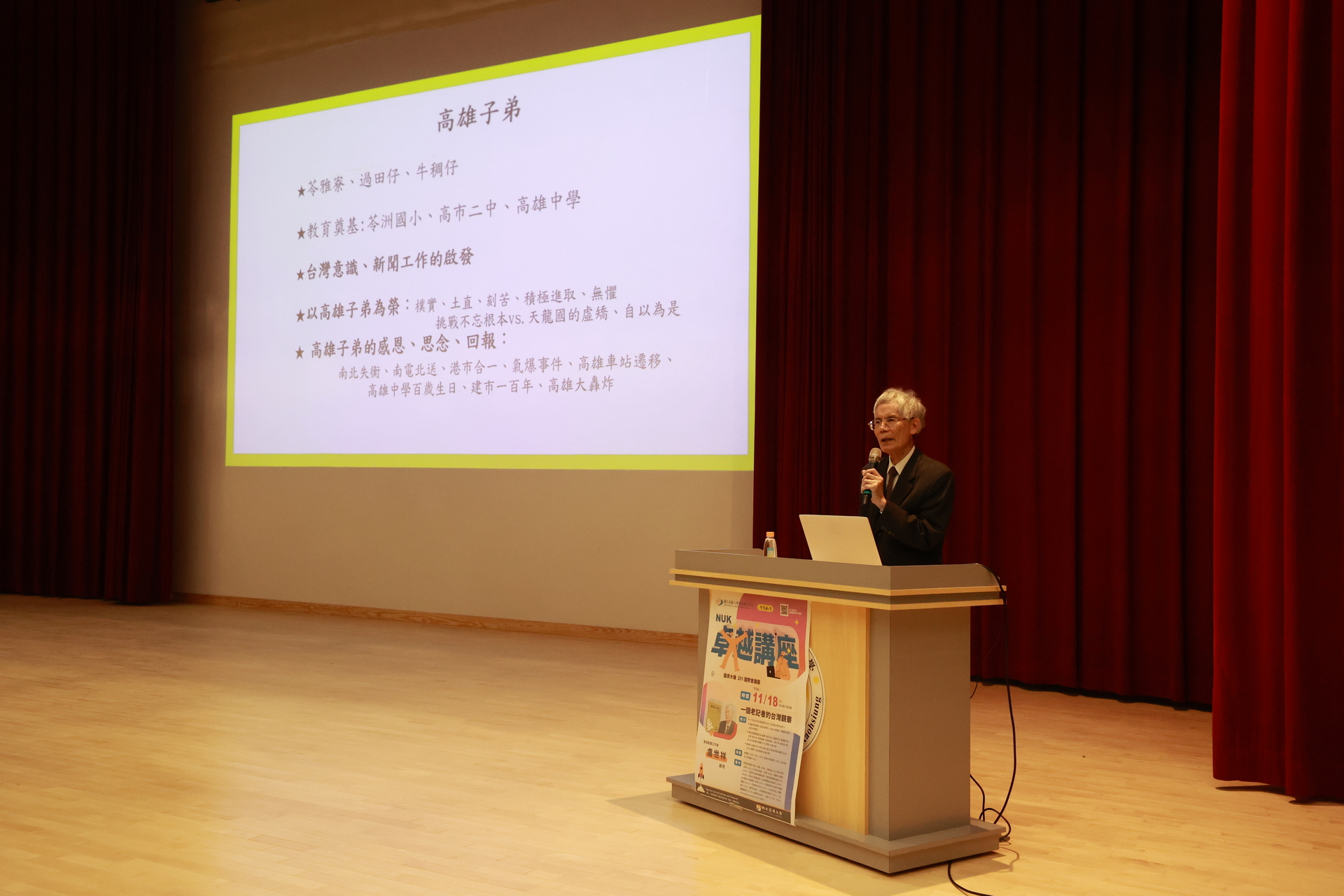

盧世祥以自身成長於高雄的生命歷程作為開場,談到從南部青年走入新聞界、北漂、留學海外,再回到台灣推動媒體改革的體驗。他表示,即使多年旅居北部與美國,他始終視自己為「高雄子弟」,此次返校分享格外感到親切與感謝。

談到新聞專業時,他指出,台灣媒體仍存在多重結構性問題,包括報紙發行量灌水、新聞與廣告界線模糊、政論節目失衡等現象,長期削弱媒體公信力。「媒體應是旁觀者,而不是政治人物或政黨的代言人。」他強調,新聞最重要的核心價值就是查證事實、明確區分報導與評論,並對公共利益負責。

他也提醒學生,在 AI 時代更需要具備判斷能力。面對深度偽造影像與快速擴散的二手資訊,他建議多閱讀具國際公信力的新聞來源,如《紐約時報》《BBC》《德國之聲》等,而非僅依賴社群媒體碎片化內容。「識讀能力比以往任何時候都重要。」

演講後段,盧世祥分享採訪台灣民主化過程中的經歷,談到海外台灣人推動民主所付出的努力時一度哽咽。他表示,許多前輩因關懷家園而遭列入黑名單,甚至無法返鄉見到至親最後一面,他以「純情的台灣人」形容那群為台灣奉獻的前輩,呼籲學生珍惜當前得來不易的民主與自由。

他也以個人近十餘年的讀書與寫作歷程,總結所謂「晚熟的覺悟」:擺脫黨國教育的框架、重新理解腳下的土地、在心中實現「轉型正義」。透過書寫,他得以理解父母那一代受日本教育的台灣人,也能紀錄海外台美人為民主奮鬥的奮力身影。這些追尋與反思,都指向法國畫家高更(Paul Gauguin)名畫中提出的永恆提問——《我們從哪裡來?我們是誰?我們往哪裡去?》他認為,這不僅是藝術命題,更是每一個人面對自身、歷史與未來時,都必須持續探問的生命課題。

面對快速變動的時代,他鼓勵年輕世代培養專業能力、母語能力與韌性,「無論做大事或平凡的小事,只要能『做對的事,把事情做好』,就是卓越。」期盼學生成為資訊環境中的清醒者,能以判斷力與責任感回應社會需求。

#SDG4 #SDG16 @推廣教育中心 &教學與課程